投稿者:Jet

Hatena-no-Tyawannさん、追加の情報ありがとうございます。

Hatena-no-Tyawannさん、の感覚は科学的にも理に勝っています。

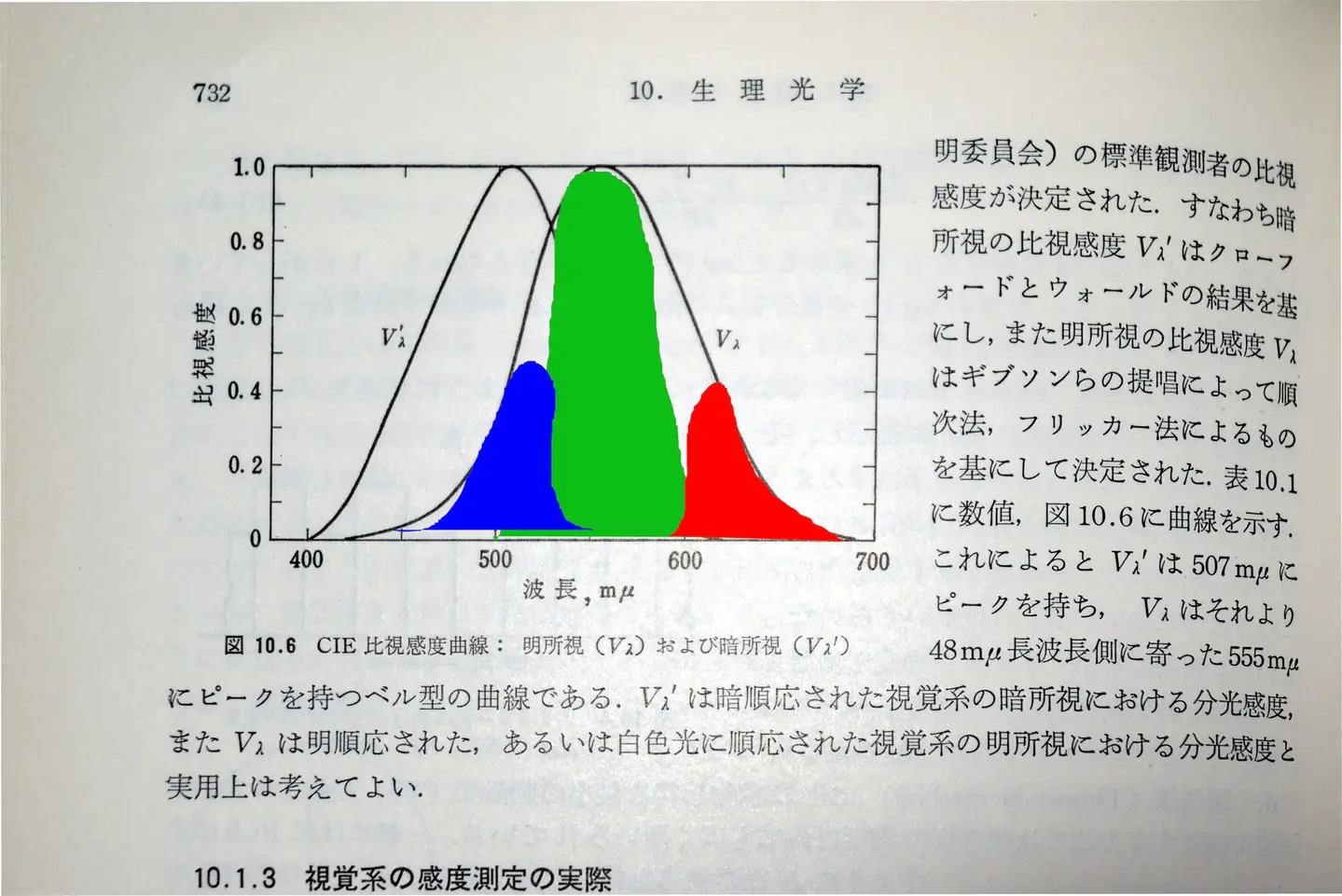

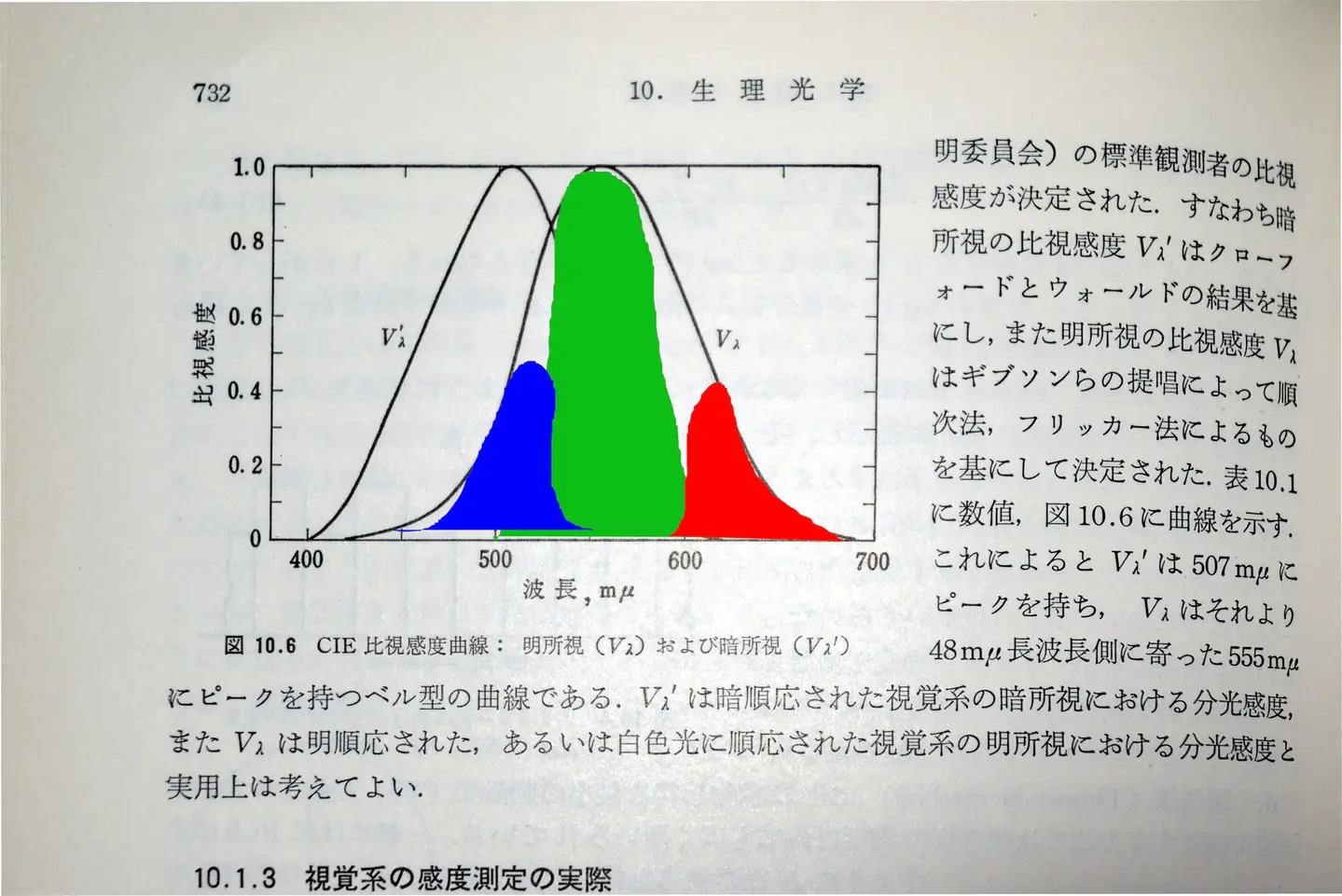

朝倉書店の「光学技術ハンドブック増補版」の一部を引用しておきます。

ヒトの眼の視細胞には錐体と桿体の2種類があります。明るいところでは錐体が働きます。錐体はR,G,Bの3色に対応した3種類があって分光成分の強さの割合を感じることができるので、色の識別ができます。一方暗いところでは桿体が働きますが、桿体は1種類だけで、明暗の識別しかできません。つまり、ヒトは暗いところでは色の識別ができません。また、カメラのように長時間の積分もできません。

一方デジカメやフィルムは長時間露光した場合でも、常に分光された光を受光していますから、波長分布を反映したデータが得られます。ノイズの影響もありますが、ホワイトバランスを固定していれば入射した光のほぼ正しい色を再現できているといえるでしょう。結論としては「もし明るかったとしたら見えていたはずの色」のデータが得られています。天体写真などで見えている色も同じ意味で、積算して明るさを増幅して見えるようにした結果の色です。

発表するときは明度の調整の自由度が残りますが、これは発表者がどう見せたいかとという主観的な判断に依ると思います。