投稿者:管理人

先日、箸墓および周辺の古墳や遺跡が、崇神紀の諸拠点と方位線で密接に接合して位置づけられていたことを明らかにしましたが、そのことにより、崇神朝記載の年代を確定することで、自動的に箸墓等の築造年代も明らかにしうる可能性を示しました。

そこでその崇神の在位年代を明らかにする必要がありますが、古事記の戌寅年の崩御年記載から、258年もしくは、60年繰り上げた318年が有力視されていることがあります。

そこで、まず318年として、そこから、他の古事記等の崩年干支を元にしながら、各天皇の在位年代を個人的に推測してみたのが図1の表となります。

その際、天皇の在位年代については、すでに指摘されているように、1干支60年を本来の在位年に加えられていたことを考慮して、記紀の在位年代から60年を差し引いた年を本来の在位年と見なします。

ただし、開化天皇の60年⇒7年、応神天皇の41年⇒25年、允恭天皇の42年⇒17年の3例だけは、特例として別に推測しました。

その允恭天皇については、崩御年・次王即位年が記紀ともに(甲午)454年となっており、この天皇の崩御年(在位年)が起点として、そこから記紀撰者が干支を加えて先祖の年代を延ばしていったと考えるべきですが、その在位年は42年ではなく17年とすべきでしょう。倭王済(443年・451年)の年代です。

同じく応神天皇については、古事記に甲午年(394)崩御記載があり、表のように、前代の神功皇后が69-60=9年、その前の仲哀天皇が9年の在位と考えると、380年~394年頃での在位と予想できますが、また次代の仁徳の在位が87-60=27年であり、その即位まで3年の空白期間があるので、30年を差し引いて、さらに、先の允恭454年・在位17年を起点として、そこから反正の5年、履中の6年を加えて差し引くと、結果として396年頃に崩御したことになり、古事記の394年に近くなるでしょう。

なお、応神25年の記載を境に37年まで記載なくなることも、応神の在位が25年前後であったことを意味するでしょうし、またその応神紀に(近)照古王(346年-375年)の献上記載応神紀に(近)照古王(346年-375年)の献上記載があり、375年頃までには応神が即位していたことになります。

さらに、応神25年に直支王が死去(420年)の記載があり、その直支王は、『三国史記』では次代の久尓辛王が420年3月に先王の死去に伴い即位したとあるので、そこから先の25年を引くと、やはり395年頃の即位が予想しうるでしょう。

その応神の記紀の在位年41年については、神功皇后の9年をその25年に足して、34年としてもまだ足りず、仲哀天皇の9年を足して、43年とすると近い値になりますから、仲哀天皇の存在もそもそもは架空であったことも考慮すべきでしょう。

なお、その前代の景行天皇、成務天皇は1干支60年の在位なので、そもそも記録が存在しておらず、適当に60年を差し込んだとも考えうるのですが、そうすると、その前代の垂仁天皇の次代が応神天皇であった可能性もみえてきます。

そのことは、垂仁の子の誉津別・品牟津和気命(ホムツワケ)が、応神の別名で『上宮記』の逸文では継体天皇の先祖に、通常応神天皇(誉田別命)とされる人物としてしるされる凡牟都和希王(ホムツワケ)と同音であることからも明らかにできそうです。

そして、垂仁天皇は53年で辛未年(371)崩御となっており、その庚午(370)年没の記載があるので、つまり応神の前代の神功皇后の崩御年と重なるのです。

すなわち、ある時期までの帝紀には、垂仁天皇の次はその息子の応神天皇と記されていたはずです。景行・成務・仲哀・神功皇后は後から挿入されたことになります。

さて、その垂仁天皇ですが、表のように、99年ー60年=39年の在位年代を予想しますが、先のように崇神天皇の崩御年を318年とすると、357年に崩御したこととなり、次の景行天皇を実在無しとして、その次の成務天皇(これも実在無し?)の古事記の崩御年・乙卯年(355年)より、2年プラスになってしまいます。

そこで、崇神の崩御年を316年として、垂仁の崩御年を39年を足した355年としてみました。

その垂仁39年を境に88年まで記載なくなることからみても、やはり在位39年で崩御した可能性が高まります。

そうすると、崇神が68-60=8年の在位となるので、その前代の開化天皇の崩御年は310年となるでしょう。

その開化天皇については、在位60年-60年=0年とのことで実在性が無いことになりそうですが、ただ、実際には開化5年に前代の孝元天皇を剣池付近(現孝元陵)に埋葬しており、陵墓造営に5年をかけたようにも見えます。

そのような崩御年から時間をおいての埋葬例は、他には孝霊天皇が次代の孝元6年に埋葬されている事例があり、また孝昭天皇が次の孝安38年に埋葬された事例、景行天皇が成務2年に埋葬、仲哀天皇が神功2年に埋葬された事例があり、その他は崩御年内に埋葬されています。(仁徳以降は生前に陵墓造営・崩御後すぐ埋葬か)

ここで、崩御年と埋葬年との間に開きがある場合、その陵墓の規模が大きかった可能性がありますが、現在の孝霊陵と孝元陵は形状やサイズも近似し、5年前後での造営であったことも予想しうるでしょう。

一方で孝昭陵はそうすると大きな規模であったのかもしれませんが、現在の孝昭陵はそこまで大きくは見えないので、別の古墳や場所を推定しなおすべきかもしれません。

ともあれ、これらの陵墓造営記載も、実在性を示す点で重要で、その開化天皇については、すくなくとも5年以上の在位期間があったことを想定すべきでしょう。その開化6年のイカガシコ(前代の孝元妃)を皇后とするなど、前王からの略奪婚?を思わせる記載がある点にも留意すべきで、6年以上の在位があった可能性が高まりますが、その後それ以降の記載がないので、その前後での崩御かもしれません。

そこで、今回は開化の在位期間を表のように6年を想定したのですが、そうすると興味深いことがわかってきます。

まず、孝元天皇の在位は57年、また古事記の崩御年齢が57歳、書紀は116(-60=56)歳で崩御としており、ともに57年としていることに何らかの年代的な意味があったことがわかります。

先のように開化天皇の在位を6年として崩御年を310年、その前代の孝元の在位を57年として303年の崩御とすると、その前代の孝霊の崩御年が246年となり、邪馬台国の女王卑弥呼の崩御年の247年に近似してきます。

次に、孝霊天皇の在位を76-60=16年とすると、前代の孝安の崩御年が230年となり、その在位を102-60=42年とすると、その前代の孝昭の崩御年が188年となり、その在位期間は83-60=23年となりますから、その年代が、ちょうど桓帝と霊帝の間(146年 - 189年)の末頃 に卑弥呼が擁立されたとの漢書の記載に対応してきます。

ここで、一般的に考えられているように、卑弥呼が189年頃に即位して247年まで58年間統治したとの理解とは異なり、189年頃に孝安天皇が即位しその後崩御、その次代の孝霊天皇が231年頃に即位して、246年頃に崩御したとの流れで、2人の王の在位を、卑弥呼という1人の女王の在位として理解していた可能性が見えてきます。

そして卑弥呼を継いだ女王台与にあたるのが、次代の孝元天皇の在位57年となりそうですが、実際13歳で即位した台与が、その後70歳前後まで統治していた可能性も考えうるでしょう。

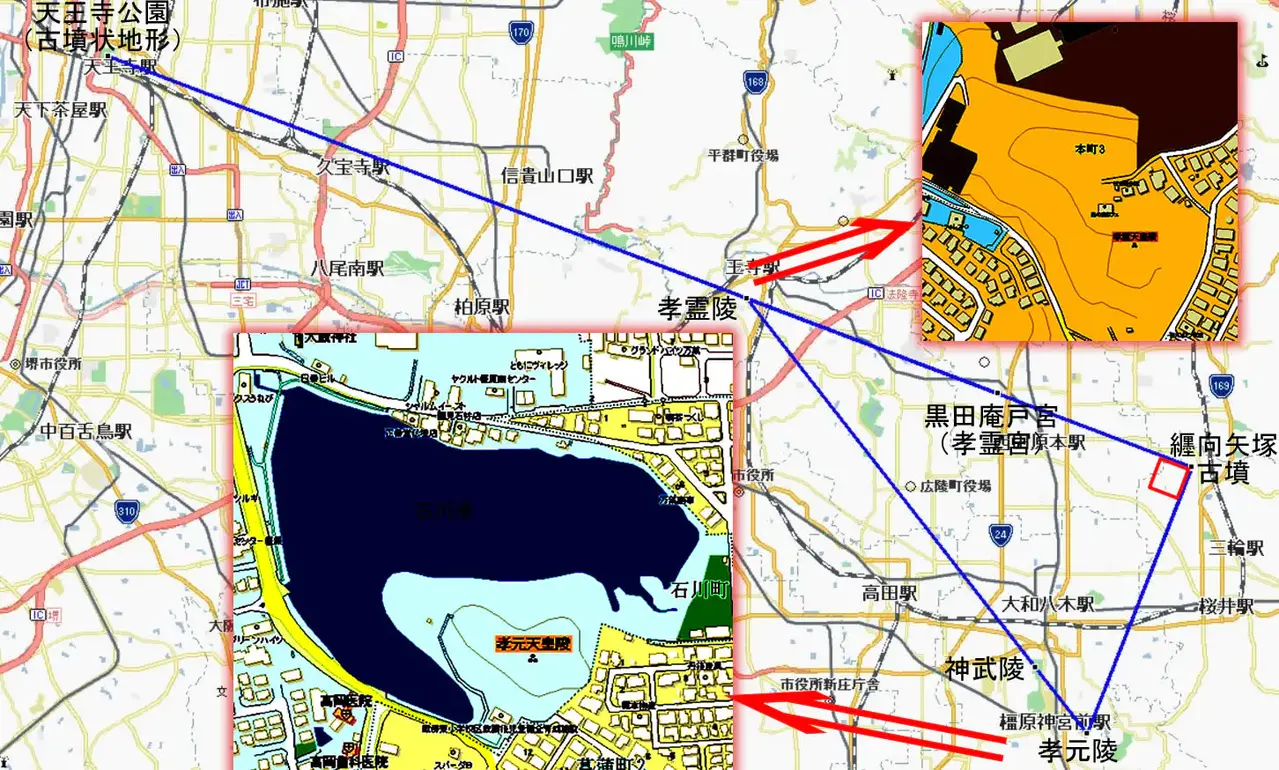

そうすると、ひとつ考えうることは、卑弥呼の墓が、現在の孝霊天皇陵(150m前後)として、台与の墓はそれと同型同サイズの孝元天皇陵とみなすことがありますが、ただ、57年も築造時期があるのにもかかわらず、形状やサイズが同じでしかも、図2のように同じ方位線上(つまり設計時期が同じ)となるのは不自然な感じがします。

ただ、その孝霊天皇陵については、その宮の黒田庵戸宮(孝霊宮)が、その後の欠史天皇陵や宮地をはじめとする多くの古墳の測量起点となっていることは以前指摘したとおりです。

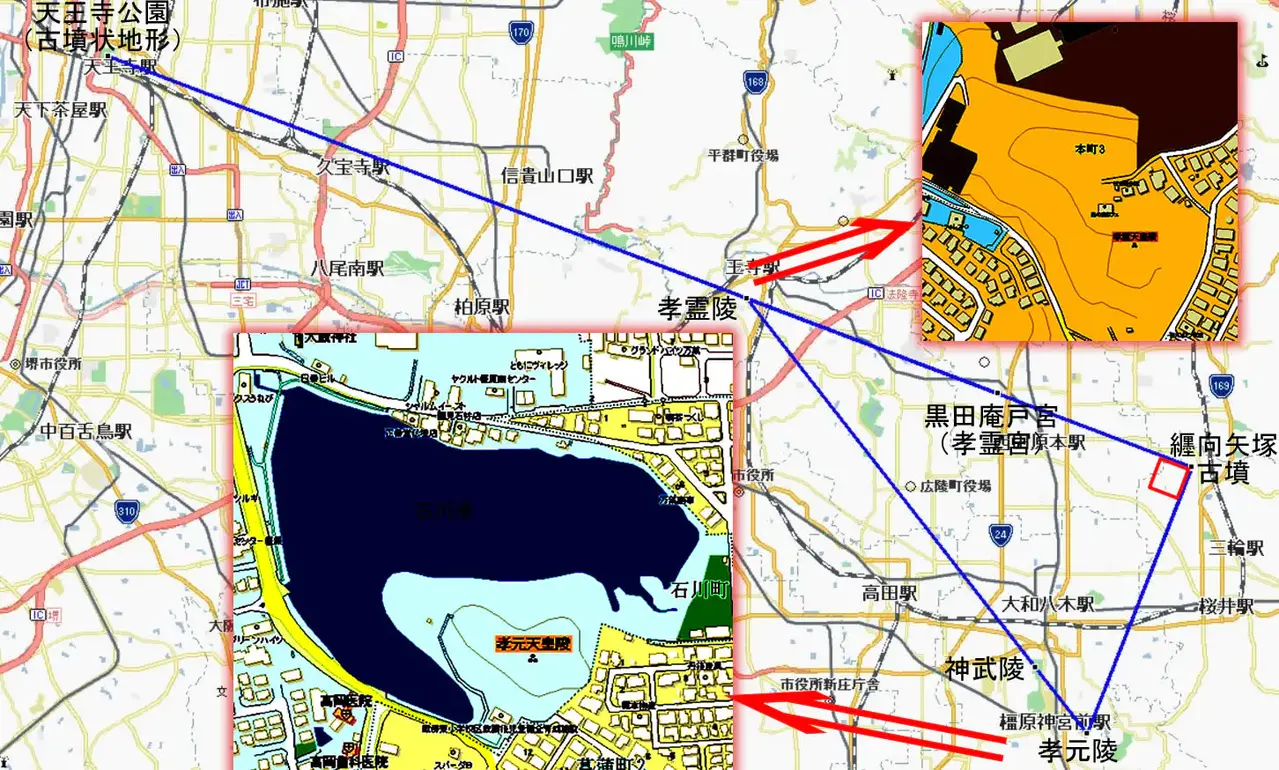

実際、その孝霊天皇陵は、大阪の天王寺公園そばの箸墓サイズの前方後円墳状地形⇔孝霊天皇陵⇔黒田庵戸宮(孝霊宮)⇔纒向矢塚古墳へと至るライン上に位置していますが、このラインと、纒向矢塚古墳⇔孝元天皇陵ラインとが直交しています。

さらに孝霊天皇陵⇔神武天皇陵⇔孝元天皇陵へのラインもあります。

したがって、この孝霊陵と孝元陵が、奈良のもっとも古い纒向矢塚古墳や纒向遺跡の起点となっていたことも予想されるのでして、年代としては、ある時期に実在した孝霊天皇と見なされた王の時代の築造と考えるべきでしょう。

そして、神武天皇陵については、この直角三角形のラインが形成された後、しばらく経ってから、このライン上に構築されたと考えるべきで、孝霊天皇の時代より後代に神武天皇の時代(東征)があったことを伺わせます。

なお、この孝霊朝の前代にいたであろうもう一人の卑弥呼については、188年~230年の在位で、どこか別のところにおり、先の孝霊⇔纒向矢塚古墳ラインの延長線上にある天王寺公園のある大阪方面やさらにその延長線上にある以前も指摘した播磨の桜ヶ丘銅鐸出土地、あるいは孝霊天皇と関係が深い吉備方面、四国・九州方面まで視野を広げて置く必用があるかと感じます。

そのことは、先の表のように、孝昭天皇の前代の懿徳天皇を在位34年として、165年崩御、その前代の安寧天皇の在位を38年として、131年の崩御とすると、ちょうど安帝(106-125)の永初元年(107年)に倭国王帥升等朝貢の時期と重なることがあり、その安寧が、安帝をなぞっていたことも伺えます。

淡海三船が、これらの天皇名を名付ける際に、中国史書の記録をもとに、当時理解していた天皇の実年代を当てて、安帝=安寧、霊帝=孝霊、元帝(魏)=孝元といった具合で名付けたことについても以前指摘したことがあります。

そして、その帥升の升が、女王の使者の難升米の升、邪馬台国の官職の彌馬升の升との関係を考えるときに、この倭国王帥升の倭国と、後の卑弥呼とが邪馬台国の升といった官職・組織面でもつながっていたことを理解しうるのですが、さらにその前代の綏靖天皇の在位を33年として、その崩御年を93年、そして初代の神武天皇の在位を76-60=16年として、その崩御年を57年とすると、ちょうど倭奴国王に金印(57年)を与えた時期となるのです。

これも偶然ではないとすれば、九州方面の奴国の系統の国としての邪馬台国が見えてきますから、したがって先のもう一人の卑弥呼の居住地についても九州方面まで視野に入れておく必要があるでしょう。

その九州方面の弥生時代中期以降の諸遺跡の測量の起点は大分の津久見島にあり、また同じく畿内の同時期からの諸遺跡の起点が若狭湾の冠島にあることも以前も指摘したとおりですが、具体的には図3のようになり、九州では平塚川添遺跡や神籠石、持田古墳群(魏年号銘鏡出土)、四国では萩原墳墓群、ます。その件については、畿内では池上曽根遺跡や伊勢遺跡、黒塚古墳、北陸の柳田布尾山古墳など、弥生遺跡や初期古墳がみえてきますが、その件についてはまた機会を改めてお知らせします。